2022.12.02

文化新次元を切り開いた3つの展覧会、

海外のキュレーターが捉えた日本の美術・建築

2019年、国際交流基金がワシントンD.C.のナショナル・ギャラリーと共催した「日本美術に見る動物の姿」展の入り口の様子。 Photo courtesy of the National Gallery of Art, Washington

海外と日本の専門家の視点や意見の交わりから生まれ、大きな反響を呼んだ展覧会があります。ここでは、前衛美術、住宅建築、動物をテーマに国際交流基金が主催した3展の背景に光をあてます。

約80か国で300以上――これは、国際交流基金(JF)が創設以来、海外の主要美術館と共同で企画した展覧会の開催実績です。テーマは、古美術から近現代美術、写真、建築、工芸、デザインなど多岐にわたり、世界中の人々に日本文化の魅力を伝えてきました。そんなJFの主催展から、1990年代以降、ユニークな切り口で好評を博した3つの展覧会をご紹介します。

1994年NY、「戦後日本の前衛美術:空へ叫び」の衝撃

1994年、ニューヨーク。グッゲンハイム美術館ソーホーで、戦後日本美術を包括的に紹介する大規模な展覧会「戦後日本の前衛美術:空へ叫び」が開催されました。企画者は現在、同館でアジア美術上級キュレーター/グローバル美術上級アドバイザーを務めるアレクサンドラ・モンロー氏です。

本展は、1945年以降の前衛美術の流れを、1人のキュレーターの目を通して大胆に斬り取ってみせた点が画期的と評価されました。100人超の作家による200点余りの作品を通じて、具体美術協会、もの派など重要な美術運動とともに、墨人会の書や実験映画、暗黒舞踏等もあわせて紹介。作家略歴や用語解説も網羅した図録は「現代日本美術の研究者の必読書」と呼ばれていました。

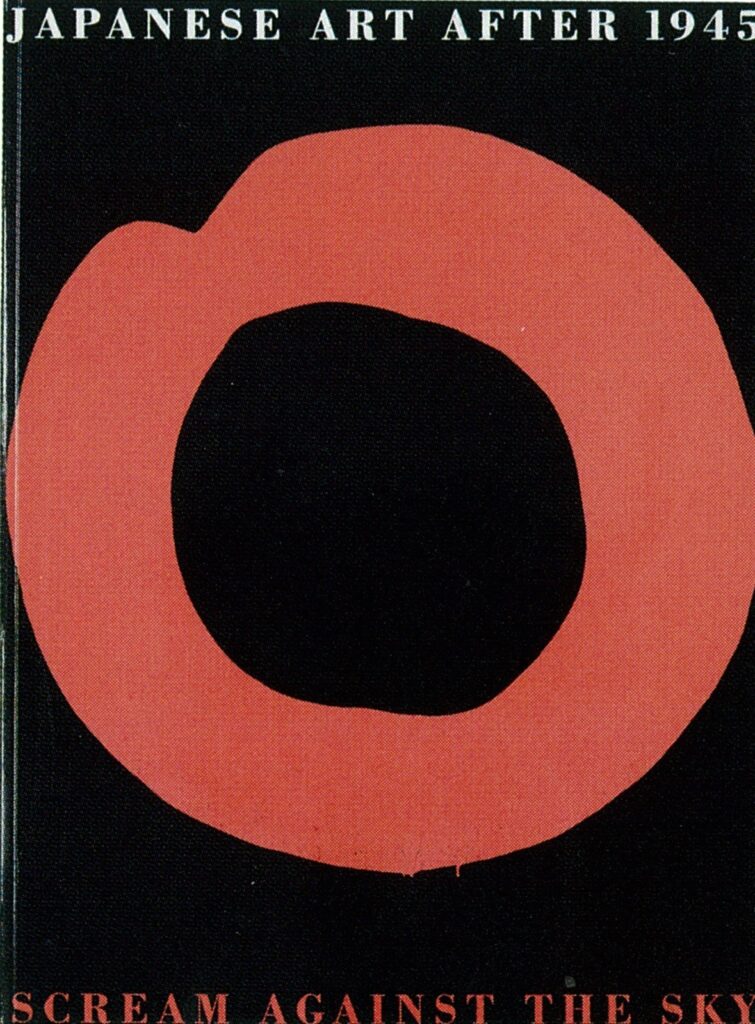

「戦後日本の前衛美術:空へ叫び」展の英語版図録。

モンロー氏は、日本の前衛美術との出会いをこう語ります。「幼少期を神戸で過ごし、日本の仏教世界や伝統文化に深く傾倒しながら育った私は、同時に、日本社会の激動を目撃してきました。日米の懸け橋になりたいとの願いから、1982年、ジャパン・ソサエティ・ギャラリーに就職。初プロジェクトとして篠原有司男の個展を担当することになりました。彼のニューヨークのスタジオを訪れた時は衝撃でした。半裸の芸者がオートバイにまたがる巨大な彫刻に圧倒されたのです。篠原をはじめアメリカで活躍する日本の現代美術作家たちとの出会いを通じて、私は気づきました――彼らについて書かれた英語の資料がほとんど存在しない、彼らはアメリカの美術史の一部でもあるのに!と」

作家たちの物語を語るには、彼らの創作活動を戦後日本の歴史や国際関係の中で捉えねばならないと感じたモンロー氏は、1992年、JF日本研究フェローとして来日。精力的に調査研究を行い、その成果として横浜美術館において、「戦後日本の前衛美術」展をゲスト・キュレーターとして実施します。「それがJFの主催事業として再構成され、ニューヨークとサンフランシスコに巡回するのです。やりたかったのは、グローバルな美術史の中に戦後日本の前衛美術を正しく位置づけることでした。国際的なアートの動向とのダイナミックな相互作用を見てほしかったのです。それに、まだ男性が大半を占めていた美術界において、草間彌生ら女性アーティストの存在も伝えたいと思いました」

この意欲的な試みに、「ニューヨーク・タイムズ」紙は「『空へ叫び』展は、多くの疑問に答えるだけでなく、より多くの質問をしたくなる展覧会だ。単に西洋の観点を使って日本の現代美術を読解したとしても、なんの意味もないことは疑いもない」との評を掲載。モンロー氏は、その後も数々の展覧会を通じて、現代日本美術の国際的な評価を高めることに貢献し、2017年には国際交流基金賞を受賞しています。

アレクサンドラ・モンロー(Alexandra Munroe)氏。ソロモン・R・グッゲンハイム美術館 アジア美術上級キュレーター/グローバル美術上級アドバイザー/グッゲンハイム・アブダビ学芸部長。13歳から24歳までの間、海外と行き来しながら日本に暮らし、日本文化に大きな影響を受けて育ちました。2017年度国際交流基金賞を受賞。Photo:David Heald © Solomon R. Guggenheim Foundation.

2016年ローマ、「日本住宅建築」展での発見

JFは草創期から、建築やデザイン、工芸など日本人の暮らしに密接に関わる芸術の紹介にも取り組んできました。2016年、JFがイタリア・ローマのMAXXI(国立21世紀美術館)と共催した展覧会「日本住宅建築」展もその1つです。監修者は、東京国立近代美術館主任研究員(当時)の保坂健二朗氏と、英バービカン・センターのキュレーターであるフローレンス・オステンド氏、そしてMAXXIのシニア・キュレーターであるピッポ・チョッラ氏です。

住宅建築に焦点をあてた理由を、チョッラ氏はこう話します。「住居は、それを生み出す社会と密接に関わっています。日本もイタリアも、伝統文化を大事にしますが、住宅建築の視点でいえば、日本ではモダンさも取り入れる自由な精神があります。そこにイタリアの観客の共感を呼べると思いました」。本展は、戦後から今日までの日本の建築家56組による75件の住宅建築を、400点を超える資料を通して紹介しました。

MAXXIでの「日本住宅建築」展の展示風景。本展はMAXXIの後、ロンドンのバービカン・センターで、次いで2017年には東京国立近代美術館で開催されました。ローマの会場デザインは、建築家の塚本由晴が共同代表を務めるアトリエ・ワンが担当。

チョッラ氏は、特に展示方法に工夫を凝らしたと話します。「ロンドンや東京への巡回が決まっていたので、国際輸送や異なる空間で展示することも念頭に置きました。図面や映像だけでなく、伊東豊雄による『中野本町の家』の原寸大模型など、展示会場ごとに異なる建築を1/1スケールで再構成したのも本展の特徴で、各地で大変な人気を博しました」

「日本の住宅は住み手ありきで設計されている」点が印象的だったと、チョッラ氏は振り返ります。「いかに住み手の希望を叶えるか、住み手との対話を通じて日本の建築家は設計を進めていました。一方、イタリアの家は『建築物としてどんなアイデアを考えるか』という点から発想されます。このことは、しばしば人々を建築の文化や建築家から遠ざけます。小さなアパートや戸建ての設計であれば、建築家なんていらない、エンジニアや技術者がいれば十分だと考える人すらいるかもしれません。一方、日本では、伊東豊雄や妹島和世のような世界的な建築家が個人住宅の設計を手がけるのは珍しいことではないですよね」

これまで少なくともイタリアやイギリスでは開催されたことのない、日本の住宅に特化した大規模な展覧会として、本展は幅広い観客の関心を集めました。住宅という身近なテーマゆえか、じっくりと時間をかけて会場を巡る来場者の姿がいつになく目立つ展覧会でした。「MAXXIで近年、最も成功した展覧会だ」「インスタレーションも、また図録も美しい」という声が来場者から寄せられています。

ピッポ・チョッラ(Pippo Ciorra)氏。ローマのMAXXI(国立21世紀美術館)のシニア・キュレーターであり、建築評論家でもあります。Photo:©Francesca Tiberi

2019年ワシントンD.C.、時空を超えた動物表現の出会い

近年、高い評価を得たのが「日本美術に見る動物の姿」展です。「Japan 2019」の公式企画として、JFが米国の首都ワシントンD.C.のナショナル・ギャラリーおよびロサンゼルス・カウンティ美術館と共催しました。共同監修者は、ロサンゼルス・カウンティ美術館日本美術部長(当時)のロバート・シンガー氏と、千葉市美術館館長(当時)の河合正朝氏。他に共同キュレーターとして多くの専門家が協力。シンガー氏は1974年度のJF日本研究フェローであり、長年にわたり日本美術の研究を行ってきたベテランのキュレーターです。

「この展覧会では、日本美術の多彩な動物表現に焦点をあてています。動物を描くというのは、日本美術に圧倒的に多く、他にはあまり見られません。西洋では虎やライオンがたまに聖書に登場するくらいですが、日本ではあらゆるメディアに動物が表現されてきました。古来、人間と動物が共存していたことが芸術表現からも見て取れるのです」

本展では日米の約100の重要なコレクションから選りすぐりの300点以上が展示され、うち7点の重要文化財を含む半数以上の作品は、ほとんど海外で紹介されていないものでした。絵画や彫刻から、漆芸、陶芸、金工、七宝、木版画、染織、写真など多岐にわたる作品選定の基準は、明快そのもの。「私が、これは面白い、珍しいと思ったものを選びました。そのほうが観客に日本美術の魅力が伝わると考えました」と、シンガー氏は語ります。「生き生きとした躍動感を何より重視しました。動物が作品から抜け出てくるような感じがあるか。作者や時代ではなく、作品そのものをきちんと見ることを大事にしたのです」

「日本美術に見る動物の姿」展から、重要文化財の銅像『金銅春日神鹿御正体』(左)と、名和晃平のガラスビーズで覆われた鹿の彫刻(右)が並べられたコーナー。Photo courtesy of the National Gallery of Art, Washington 左:『金銅春日神鹿御正体』(細見美術館蔵) 右:名和晃平 PixCell-Bambi #14 2015 mixed media 61.6 × 60.0 × 60.0 cm Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE

会場では、6世紀頃の馬形埴輪と草間彌生の犬の彫刻が観客を入り口で出迎えたほか、14世紀の銅像『金銅春日神鹿御正体』(重要文化財)と、名和晃平の透明なガラスビーズで覆った鹿の彫刻が並べられるというユニークさ。動線も一直線ではなく、来場者がさながらアートの動物園をめぐるように計算されていました。

そんなわくわくする仕掛けを思いついたのは、生きものをテーマにしたからこそだとシンガー氏は明かします。「作品が時代を超えて互いに語り合い、観客に語りかけてくる感じを出したかったのです。私が日本人ではなく、日本美術のあるべき姿にとらわれなかったからできたことかもしれません」。来場者からは「美術に描かれた動物の姿を通じて日本に興味が湧いた」という声が多く寄せられ、また、本展は「ウォール・ストリート・ジャーナル」紙による「2019年全米ベスト・アート」の1つに選ばれました。

ロバート・シンガー(Robert Singer)氏。「日本美術に見る動物の姿」展の開催時にロサンゼルス・カウンティ美術館日本美術部長の職にあった同氏は、1974年度のJFフェロー。日本美術との出会いは大学時代、先輩が日本から持ち帰った焼きものを目にした時のことでした。「『完全さの中の不完全さ』に惹かれたのです」

美術館を訪れ、異国の文化や本物のアートに触れた時の感動や驚きはなにものにも代えがたいものです。JFはこれまで開催したどの展覧会においても、質の高い芸術体験を通じて日本への関心を高めていただけるよう、また新たな発見を通じてさらに日本理解を深めていただけるよう工夫してきました。そのためには、日本文化への深い知識を持つ海外のキュレーターとの協働作業が重要です。JFはこれからも国内外の専門家の方々や関係機関との協力のもと、高いレベルの展覧会を実現し、日本文化の魅力を伝えていきます。

【関連記事リンク】

響きあう魂――「ジャポニスム2018」が残したもの

ヴェネチアと横浜、国際美術展に集う世界のアートと人々

卓越した先見性と創造力で世界を魅了する、 “マンガ大使”手塚治虫の足跡

米国人研究者が解き明かす、『源氏物語』の奥深き世界